労働安全衛生

安全対策

採用時の従業員への安全教育

過去に発生した労災を基に「雇入れ時の安全衛生教育実施シート」を作成し、各拠点毎に採用時の従業員への安全教育を行なっています。

電動工具についての

注意喚起

電動工具などの使い方について毎月発信し、労災の防止に取り組んでいます。

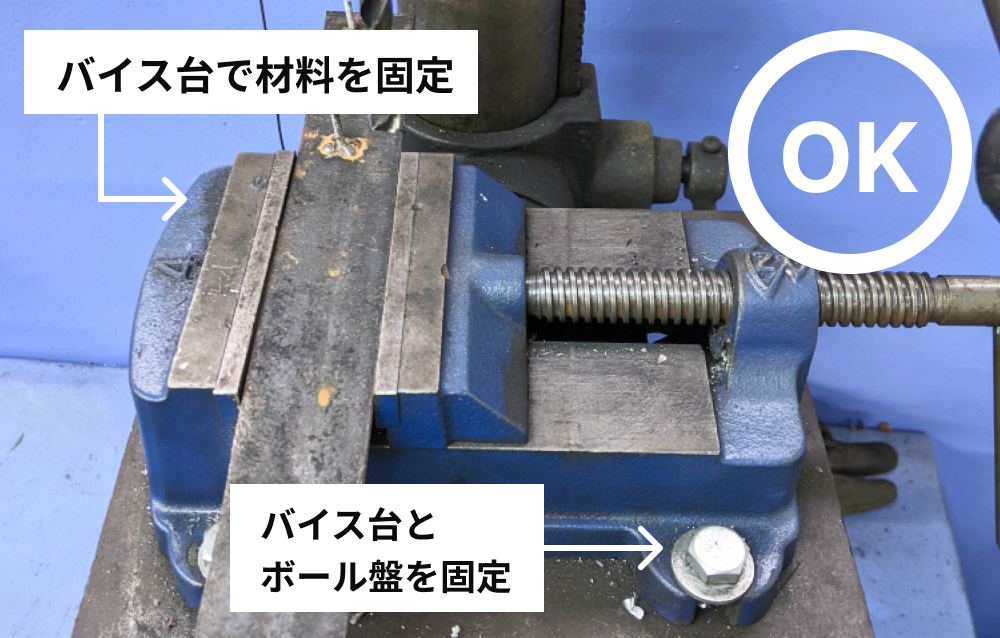

材料固定をしっかり行う

-

材料が回転して危険!手の力は回転工具にはかないません。

-

安全かつ高い加工精度

工具の点検を行う

-

ホイールカバーが緩んでいませんか?

-

外観にひび割れが発生していませんか?

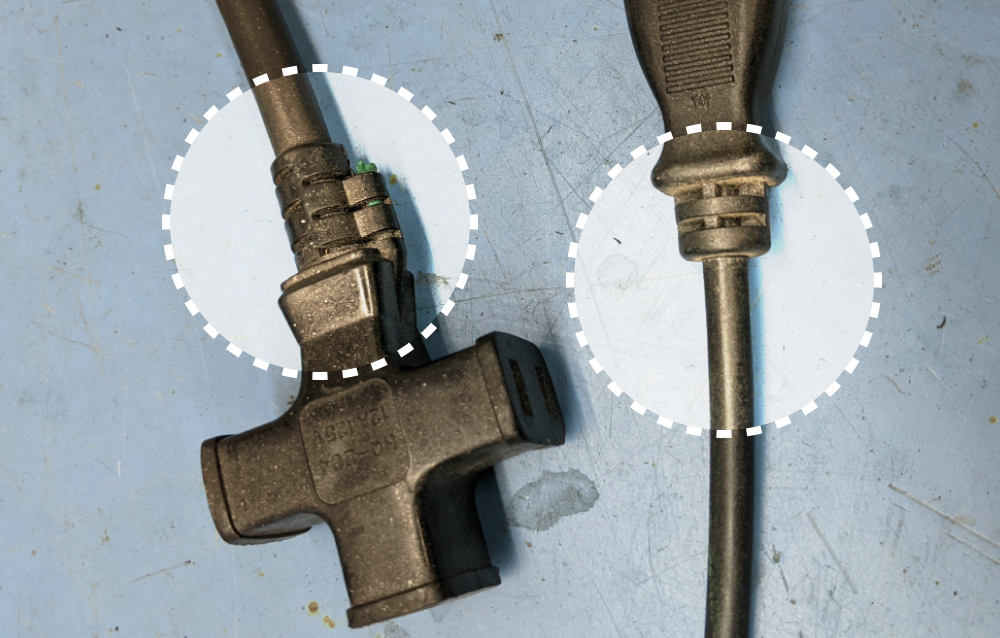

コードに気をつける

-

コードが回転部付近にありませんか?火花が飛ぶ位置にありませんか?

-

被覆がやぶれていませんか?

つぶれた痕跡はありませんか?熱を持っていませんか?

危険箇所の見える化

拠点内の危険箇所を可視化し注意喚起をおこなうことで、労災の防止に取り組んでいます。

-

足元注意!

サイドスリップテスターは未使用時はロックを掛ける。上を通行しない。 -

頭上注意!

分解整備作業場の階段下辺りで作業する場合は、頭上に注意する。 -

落下注意!

高所作業時はヘルメット及び安全帯を着用する。

衛生対策

-

ストレスチェック実施

働きやすい職場環境を構築し、メンタルヘルス不調を“未然”に防止するため、毎年1回ストレスチェックを実施しています。

-

健診の費用補助の充実

特定のがん検診や人間ドックの費用の一部を補助

女性向けに子宮頸がん検診、乳がん検診。男性向けにPSA検査(前立腺がん健診)。また人間ドック受診時にそれぞれ補助金が設定されています。大腸がん検診、ピロリ菌検査も受検できます。 -

健保との連携による

健康保持増進の取り組み肥満者への特定保健指導、禁煙推進。健保HP「MY KENPO」上で指定の健康増進行動をとることでポイントがたまり、商品と交換できるヘルスケアポイントなど、健康保持増進に取り組んでいます。

年間計画

- 月度

- 労働災害防止

- 健康衛生関連

- 4月度

- 5月度

- 6月度

- 7月度

- 8月度

- 9月度

- 10月度

- 11月度

- 12月度

- 1月度

- 2月度

- 3月度

労働災害防止

労働安全衛生に関する指針表明

雇入時の安全衛生教育

労働者代表の選出について

健康衛生関連

腰痛予防の推進

健康診断受診についての順守事項(健康診断に向けて)

労働災害防止

過去の労災による指導教育

安全な電動工具の使い方11か条①

ストレスチェック実施における審議事項

健康衛生関連

食中毒の予防(発生が増え始めるため)

生活習慣病(肥満)予防の推進

労働災害防止

化学物質に関するリスクアセスメントの実施

安全な電動工具の使い方11か条➁

全国安全週間準備期間

健康衛生関連

熱中症予防の推進

健康診断有所見者の管理と指導

禁煙促進および受動喫煙の防止

労働災害防止

安全な電動工具の使い方11か条➂

全国安全週間

若年層向け労災防止教育の実施

健康衛生関連

熱中症予防の推進

質の良い睡眠の取得推進(寝苦しくなる時季)

健康診断再検査者の管理と指導

労働災害防止

ヒヤリハットに基づく指導(構内リスクアセスメントの準備)

安全な電動工具の使い方11か条➃

健康衛生関連

熱中症予防の推進

健康診断有所見・再検査者の管理と指導

労働災害防止

安全な電動工具の使い方11か条⑤

全国労働衛生週間準備期間

構内のリスクアセスメントの実施

健康衛生関連

熱中症予防の推進

健康診断有所見・再検査者の管理と指導

労働災害防止

全国労働衛生週間

安全な電動工具の使い方11か条⑥

健康衛生関連

食中毒の予防(発生が一番多い)

がん予防の推進(乳がんピンクリボン10/1~10/30)

労働災害防止

安全な電動工具の使い方11か条⑦

構内のリスクアセスメントの実施

健康衛生関連

腰痛予防の推進

長時間労働等による脳・心臓疾患予防の推進

感染症予防の推進(インフルエンザの予防接種対象)

労働災害防止

年末年始無災害運動

安全な電動工具の使い方11か条⑧

化学物質に関するリスクアセスメントの検証

健康衛生関連

健康ダイヤル24の活用

労働災害防止

年末年始無災害運動【継続】

安全な電動工具の使い方11か条⑨

健康衛生関連

高血圧予防の推進

労働災害防止

安全な電動工具の使い方11か条⑩

健康衛生関連

朝食の重要性(食育の推進)

労働災害防止

フォークリフトの総点検

安全な電動工具の使い方11か条⑪

健康衛生関連

働く世代の健康課題

ハラスメント対策

また、年2回、ハラスメント防止月間を設けるなど、定期的な教育を実施しています。